Negli ultimi anni Anna Maria Borghi e Felice Cimatti hanno proposto un’estensione alle teorie embodied della comprensione linguistica, al fine di tener conto anche degli aspetti normativi e sociali del linguaggio (cosa che le teorie embodied classiche non fanno: potete trovare altri post su questo argomento qui).

Negli ultimi anni Anna Maria Borghi e Felice Cimatti hanno proposto un’estensione alle teorie embodied della comprensione linguistica, al fine di tener conto anche degli aspetti normativi e sociali del linguaggio (cosa che le teorie embodied classiche non fanno: potete trovare altri post su questo argomento qui).

Tale proposta si è concentrata con particolare attenzione sulla spiegazione delle parole astratte, rifiutando l’esistenza di simboli amodali nella nostra mente e difendendo invece una posizione totalmente embodied.

In un mio recente articolo, pubblicato su Sistemi Intelligenti (lo potete consultare integralmente qui), ho cercato di ricostruire l’argomentazione di questi due autori, attraverso un’analisi delle loro pubblicazioni principali. Di questa loro teoria ho cercato di mettere in luce i punti di forza, ma anche i passaggi caratterizzati da criticità. Nello specifico, ho cercato di mostrare come sia a mio parere possibile difendere la presenza e il ruolo delle rappresentazioni modali nei processi di comprensione del linguaggio – ritenendo che sia un errore confondere la distinzione tra rappresentazioni modali e amodali con la distinzione tra parole concrete e astratte.

Vi riporto qui di seguito la parte introduttiva dell’articolo:

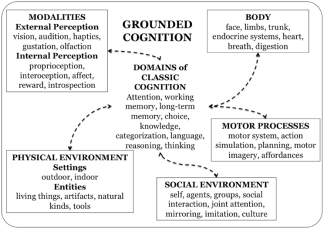

Secondo le più recenti teorie della cognizione incarnata (o embodied cognition) la comprensione di un’espressione linguistica richiederebbe la riattivazione delle aree sensomotorie del nostro cervello. È stato, infatti, osservato che quando sentiamo parlare di un oggetto si riattivano le stesse aree cerebrali coinvolte nella percezione di tale oggetto, e che quando sentiamo parlare di un’azione si riattivano le aree attive durante lo svolgimento di tale azione o durante il riconoscimento della medesima azione compiuta da altri individui. Declinando queste osservazioni su un piano cognitivo, è possibile affermare che la comprensione linguistica sia una forma di simulazione degli stati percettivi e motori intercorsi durante l’esperienza diretta di un oggetto o di un’azione. Si parla a tal proposito di teoria simulativa della comprensione linguistica – da qui in poi TSCL (si vedano a riguardo Barsalou 1999, Simmons e Barsalou 2003, Gallese e Lakoff 2005, Prinz 2005, Bergen 2007, Kemmerer 2010, Paternoster 2010).

Tale teoria può risultare molto convincente se viene applicata a categorie di oggetti concreti come lo sono le chitarre, i cani e i tavoli, o ad azioni come camminare, mangiare e correre. Per esempio, si può sostenere che la comprensione della parola ‘chitarra’ comporti la riattivazione delle aree cerebrali normalmente attive quando percepiamo visivamente una chitarra o quando percepiamo uditivamente il suono emesso dalle sue corde o quando, ancora, agiamo su di essa per suonarla; detto altrimenti, comprendiamo la parola ‘chitarra’ grazie al fatto che il nostro cervello simula le esperienze percettive/motorie che abbiamo finora avuto delle chitarre.

La teoria simulativa, tuttavia, può suscitare qualche dubbio nel momento in cui si cerca di estenderla e di applicarla alla comprensione delle cosiddette parole astratte – parole come ‘dogma’, ‘giustizia’, ‘falsità’, ‘onnipotenza’, ‘funzione’, ‘conseguentemente’, ‘emancipare’ – le quali non corrispondono evidentemente a oggetti concreti percepibili. Ebbene, la questione di come descrivere le parole astratte in termini di simulazione di esperienze percettive e/o motorie costituisce a oggi uno dei principali problemi cui le teorie embodied cercano di trovare una risposta (cfr. Barsalou 2010, Borghi e Pecher 2011, Kiefer e Pulvermüller 2012).

Con l’intento di delineare una soluzione a tale problema, alcuni esponenti della TSCL hanno sostenuto che per rendere conto dei contenuti semantici delle parole astratte non sia possibile fare affidamento unicamente a rappresentazioni fondate sul sistema sensomotorio (ossia a rappresentazioni modali), ma sarebbe invece opportuno postulare la presenza anche di rappresentazioni amodali, suggerendo perciò una versione “moderata” della TSCL – versione che ammette dunque un duplice formato, sia modale che amodale, di rappresentazione cognitiva (cfr. per esempio Paternoster 2010, Faschilli 2014, Dove 2011).

La maggior parte dei sostenitori della TSCL, tuttavia, ha optato per una versione puramente embodied della teoria, affermando che il contenuto di una qualsiasi espressione linguistica debba essere descritto esclusivamente in termini di rappresentazioni modali – e impegnandosi al tempo stesso a formulare soluzioni ad hoc per affrontare il problema delle parole astratte (per una rassegna di tali soluzioni si veda Faschilli 2014, 203; ma anche Liuzza, Cimatti, Borghi 2010, 25; oppure Borghi e Cimatti 2009, 2306; Liuzza, Borghi, Cimatti 2012, 49).

La teoria che Anna Maria Borghi e Felice Cimatti hanno avanzato in alcuni loro recenti lavori rientra a pieno titolo in questa ultima soluzione citata. Con la loro proposta, infatti, gli Autori hanno cercato di fornire una risposta puramente “incarnata” al problema delle parole astratte, rifiutando di dover postulare l’esistenza di “simboli amodali” che ne determinino il contenuto semantico. Nello specifico, hanno proposto un’estensione della teoria embodied della comprensione linguistica, secondo la quale la comprensione si fonderebbe sia su processi sensomotori che sull’esperienza sociale – dove però quest’ultima deve essere a sua volta concepita come un’esperienza embodied (ovvero costituita da rappresentazioni mentali modali). Nessuno spazio è stato dunque concesso a rappresentazioni non modali.

L’intento del presente articolo è quello di ricostruire, analizzare e discutere l’interessante proposta avanzata da Borghi e Cimatti. Il secondo paragrafo sarà appunto dedicato a esporre la soluzione ideata dagli Autori al problema delle parole astratte. Consapevole che in ogni tentativo di ricostruzione del pensiero altrui ci si espone al rischio di fraintendere le affermazioni originarie, cercherò di limitare tale rischio servendomi di frequenti riferimenti ai loro scritti. Ritengo inoltre che così facendo l’esposizione potrà essere il più possibile completa e analitica.

Il terzo paragrafo sarà invece dedicato alla discussione della teoria. Innanzitutto mi soffermerò sulle conferme sperimentali ricevute e quindi passerò a considerare i suoi principali pregi, sottolineando il contributo che essa può fornire alla ricerca sulla comprensione linguistica. Successivamente mi concentrerò, tuttavia, su quelli che ritengo essere alcuni suoi elementi di criticità: questi mi porteranno a sostenere che vi può essere ancora spazio per una teoria più “moderata” rispetto a quella di Borghi e Cimatti, ossia che si possa ammettere la presenza anche di rappresentazioni amodali, oltre alle rappresentazioni modali, nei processi di comprensione delle parole – e questo a prescindere che si tratti di parole astratte o concrete.

Ieri, 13 marzo 2016,

Ieri, 13 marzo 2016,

La riflessione sul linguaggio è quindi necessaria anche per il fisico proprio perché il linguaggio è quel medium che permette a ogni essere umano – fisico, filosofo, chimico, psicologo che sia – di esprimere determinati concetti e pensieri; e di conseguenza teorie.

La riflessione sul linguaggio è quindi necessaria anche per il fisico proprio perché il linguaggio è quel medium che permette a ogni essere umano – fisico, filosofo, chimico, psicologo che sia – di esprimere determinati concetti e pensieri; e di conseguenza teorie.